В данной статье вы узнаете, почему святой император Николай II не является мучеником и искупителем, насколько безумны юродивые ради Христа, а также каких святых в церковном календаре больше всего.

В зависимости от вида понесённого при жизни подвига ради Христа, святых принято подразделять по ликам святости. Сегодня мы с вами рассмотрим, какие чины (или лики) святых существуют в Православной Церкви и чем они отличаются друг от друга.

Мученики

Девнегреческое слово «μάρτῠρος» на русский язык переводится не как «мученик», а как «свидетель». Дело в том, что мученики свидетельствовали о своей вере в Господа Иисуса Христа своими мучениями и смертью. И в исходном значении акцент делается не на вид подвига (мучения), а на его смысл (свидетельство о вере даже под угрозой смерти).

Мученики — это один из самых древних ликов святости, самый многочисленный лик христианских святых и, одновременно, самый подкреплённый документальными свидетельствами.

В первые три века, пока христианство в Римской империи считалось сектой ветхозаветной религии евреев, а затем просто опасным антигосударственным учением, открытое исповедание себя христианином или донос от недоброжелателей практически всегда означали судебное разбирательство с принятыми тогда методами дознания — пытками и казнью, как итогом признания вины подсудимого.

Весь ход судебного процесса, вопросы судьи, ответы обвиняемого, свидетельские показания и апологии в защиту привлечённого к суду аккуратно заносились в протокол. Поэтому многие жития мучеников имеют документальную основу, которой менее всего коснулись дополнения легендами и преданиями.

При этом уже с первых веков христианства мучениками считались только члены Христианской Церкви, не раскольники и не сектанты, и только такие, которые претерпели все мучения до кончины, не произнося отречения и не принося жертв языческим богам.

Тела мучеников обычно теми или иными путями забирались христианами для погребения в катакомбах или мартириумах — специальных часовнях, сооружаемых над гробом. Довольно быстро в Церкви сформировалась традиция совершать богослужения перед гробами и на гробах мучеников, которые стали прообразом современных престолов в храмах. На современном престоле литургия всегда совершается на антиминсе — специальном плате, в один из краёв которого вшита капсула с частицей мощей одного из святых.

Мучениками становились разные люди — обычные миряне, священнослужители, знать и монахи. Поэтому применительно к некоторым святым из лика мучеников можно встретить такие титулования, как «преподобномученик» — мученик из монашествующих, «священномученик» — мученик из священнослужителей или «великомученик» — мученик из числа королевских особ или знати. Сейчас можно встретить ещё наименование «новомученик», которое относят к подвигу христиан пострадавших за веру в СССР в XX столетии.

В Русской Православной Церкви «великомучениками» именуют святых, принявших особо тяжкие, часто многодневные мучения за Христа. Но в первые века христианства, эта традиция сохранилась в других Поместных Церквях, великомучениками именовали именно пострадавших за веру лиц знатного происхождения.

Исповедники

Ещё один лик святости, подвиг которых по смыслу ничем не отличается от подвига мучеников, составляют исповедники веры. Исповедники это люди открыто исповедовавшие свою веру, претерпевшие за это мучения и истязания, не произнесшие отречения, но оставшиеся в живых по тем или иным не зависящим от них причинам.

Изначально подвиг исповедников понимался несколько меньшим по значению, чем подвиг мучеников, но уже святитель Киприан Карфагенский в середине III века предложил почитать исповедников наравне с мучениками, отмечая однако, что исповедником может считаться не каждый претерпевший мучения и не отрекшийся христианин, который остался жив, но лишь тот, кто всю оставшуюся жизнь провёл праведно и остался верен Господу.

По понятным причинам, численно исповедники значительно уступают мученикам, чего нельзя сказать о следующем чине святых — преподобных.

Преподобные

Преподобные — второй по численности после мучников, а возможно даже и равный ему количественно чин святых. В церковном календаре почти нет дней, на которые не приходилась бы память хотя бы одного из преподобных.

В этом чине святости почитают представителей монашества, которое появляется примерно во II веке, а уже к III-IV векам приобретает в Церкви характер массового движения. Ещё несколько позже монахи начинают принимать священный сан и занимать архиерейские кафедры.

Термином «преподобные» называют святых из числа монашествующих, которые через молитвенный и физический труд стяжали Духа Святого и стали подобными Богу.

Наличие в святцах огромного сонма монашествующих святых, безусловно, связано с их высочайшим духовным, культурным и нравственным авторитетом среди верующих. Многие преподобные отцы были известны удивительными аскетическими подвигами вроде тысячедневного стояния на камне, жизни в клетке или на столпе, ношением вериг и т.п. Также многие монахи стали основателями огромных монастырей и помогли пережить подъём внутренней жизни своим современникам в масштабе целых государств (Антоний Великий, Савва Освященный, Савва Сербский, Антоний и Феодосий Печерские и другие).

Многие преподобные отцы прославились созданными ими произведениями духовной литературы, активным участием в жизни окружающих их людей не только в плане молитвы, но также и лечения, чудотворений, социальной помощи, раздачи милостыни.

Самыми почитаемыми в России считаются двое преподобных отцов: Сергий Радонежский и Серафим Саровский, каждому из которых посвящено по нескольку сотен храмов.

Апостолы

Апостолы («посланники») — это самый важный лик святых, среди которых почитаются прямые ученики Спасителя из числа двенадцати (Пётр, Андрей Первозванный, Иаков Зеведеев, Иоанн Зеведеев (Богослов), Фома, Матфей, Нафанаил (Варфоломей), Симон Кананит (Зилот), Иаков Алфеев, Иуда Алфеев (Фаддей), Филипп и Матфий, избранный на место Иуды Искариота), а также апостол Павел, отдельно избранный Господом.

Также в лике апостолов почитаются и сподвижники в проповеди прямых учеников Спасителя, жившие в I веке и условно называемые «апостолами от семидесяти» (на самом деле их насчитывается больше и далеко не все из них лично видели Спасителя хотя бы единожды).

Подвиг апостолов, в отличие от подвига святителей, о котором будет сказано далее, заключался не в хранении Церкви на местах, а в проповеди Евангелия по всему миру, то есть был неразрывно связан с путешествиями и миссионерством.

Большинство апостолов рано или поздно заканчивали свой путь мученической кончиной. Из числа двенадцати учеников Христа только апостол Иоанн Богослов умер своей смертью.

Среди апостолов были не только мужчины, но и женщины, например Прискилла, проповедовавшая вместе с мужем Акилой. Строго говоря, Мария Магдалина, которую обычно именуют «равноапостольной», по сути является женщиной-апостолом, так как во многих местах проповедовала христианство, а также лично знала Господа и была слушательницей многих Его поучений.

Некоторую путаницу в титуловании тех или иных святых в Церкви можно встретить довольно часто. Например, один из апостолов от семидесяти, Аггей, носил прозвище «Пророк» за соответствующие благодатные дары, но в лике пророков не почитается.

Святители

Святителями называют прославленных праведников из числа церковных иерархов — епископов, которые были достойными пастырями, а также проявили личную праведность.

Греческое слово «епископ» переводится на русский язык, как «надзиратель». Апостолы, после проповеди в том или ином городе, ставили одного из своих учеников — самого благочестивого и лучше всего усвоившего христианское учение — надзирать за жизнью местной общины. Когда апостолы покидали основанную Церковь и шли с проповедью дальше, на епископа ложилась обязанность душепопечения над обращёнными.

Имена святителей заносились в диптихи и регулярно поминались во время богослужения. Поместные Церкви обменивались подобными диптихами и поминали святых друг друга.

Святителям Церковь обязана многими своими традициями. Например, пасхальные послания придумал святитель Афанасий Великий, крестные ходы — святитель Иоанн Златоуст, а центры социальной помощи — святитель Василий Великий.

Равноапостольные

Равноапостольными называют ту группу святых, которые исполняли апостольское служение преимущественно после первого века по Рождестве Христовом. Они не были прямыми учениками Господа и не слушали его поучений лично, но подобно апостолам обратили ко Христу целые страны и народы.

Равноапостольных, как и апостолов, не очень много. В этом лике святых чтят память Аверкия Иерапольского, Марию Магдалину, Апфию Колосскую, Фёклу Иконийскую, Константина Великого и его мать Елену, княгиню Ольгу и князя Владимира, братьев Кирилла и Мефодия, Патрика Ирландского, Николая Японского (Касаткина), Савву Сербского, Нину Грузинскую, царя Бориса Болгарского, Косму Этолийского и Иннокентия Московского (Вениаминова).

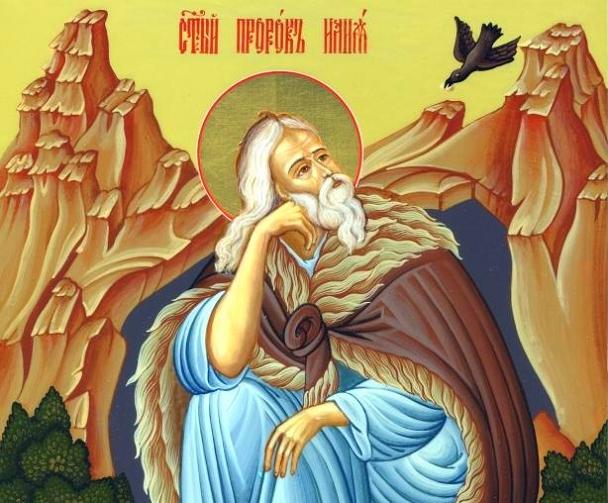

Пророки

Лик святых пророков — самый древний из всех, так как почти все святые пророки жили ещё до Рождества Христова. Пророки проповедовали покаяние среди еврейского народа, предсказывали пришествие Мессии — Христа и возвещали еврея волю Божию.

Всего в чине пророков Церковь чтит восемнадцать святых, выделяя двенадцать малых пророков и четверых великих — Исаию, Иезекииля, Иеремию и Даниила.

Несколько особняком среди пророков стоят пророк Моисей, выведший еврейский народ из египетского плена в Святую землю и пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн, единственный святой пророческого чина, который жил уже в новозаветные времена и лично знал Господа Иисуса Христа.

Большинство пророков прославились совершением удивительных чудес, предсказанием будущего и открытым обличением грехов некоторых еврейских и азиатских государей. Некоторые пророки оставили после себя целые книги, а о некоторых мы знаем только из рассказов исторических книг Ветхого Завета.

Страстотерпцы

Страстотерпцы — это «самый русский» лик святых. В нём Церковью почитаются преимущественно знатные праведники, пострадавшие не за веру, а в результате разгула человеческих страстей — заговора, гражданской войны и проявившие при этом личное самопожертвование и беззлобие.

Некоторые христиане ошибочно называют мучениками семью последнего русского императора Николая II, приписывая ему роль некоего «искупления» русского народа. На самом деле Искупитель у русского народа, да и у всех христиан вообще может быть только один — сам Господь, Богочеловек, с которым не может сравниться ни один даже самый великий святой. Некорректно и именование царственных страстотерпцев мучениками, поскольку убиты они были отнюдь не из-за православного вероисповедания, а как потенциальное живое «знамя» для белого движения.

При этом Церковь не подвергает сомнению святость императора Николая II и его семьи, почитая их в лике страстотерпцев вместе с князьями Борисом и Глебом, Дулой Египетским (которого также относят и к лику преподобных), царевичем Димитрием Угличским, и князем Михаилом Тверским (которого также относят и к лику благоверных).

Благоверные

Чин благоверных святых — ещё один чин «для знати». К благоверным Церковь причисляет правителей, которые много сделали для укрепления веры и нравственности, развития Церкви и просвещения в подвластных им землях.

Этот лик святости возник в Константинопольской Церкви в период Вселенских соборов и применялся при канонизации византийских императоров и их жён, а затем стал использоваться и в других Православных Церквях.

В числе русских благоверных князей почитают: Александра Невского, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского, Иоанна Калиту, Даниила Московского, Игоря Черниговского, Олега Брянского и других.

Бессребренники

Так именуют святых, отказавшихся от богатства и бесплатно помогавших другим людям ради Христа. Почти все святые этого лика имели отношение к врачебному искусству и, с помощью молитвы, чудотворений, снадобий и медицинских умений помогали людям обрести утерянное здоровье.

Сам Христос творил свои чудеса и исцелял людей бесплатно, ради милости к страждущим и то же заповедовал своим ученикам: «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Бессребренники буквально следовали этому завету Спасителя.

В лике бессребренников почитают Косму и Дамиана, целителя Пантелеимона, Ермолая, Кира и Иоанна, Самсона Странноприимца, врача Диомида Никейского, Трифона, Фотия и Аникиту, Фалалея Киликийского, Прохора Лебедника, Агапита Печерского и других.

Иногда тех или иных святых также называют чудотворцами, но это не особый лик святости. Многие святые обильно творили чудеса как при жизни, так и после кончины и эпитет «чудотворец» можно встретить, как применительно к святителям, так и к мученикам, бессребренникам, преподобным и святым иных чинов святости.

Праведные

В первые три века существования христианства мученичество приняли сотни тысяч христиан. Впоследствии в истории Церкви мы также встретим немало неспокойных периодов, когда появлялись новые мученики. Монашество также было весьма широко распространено, фактически узурпировало к VII веку высшие посты в церковном управлении, основало тысячи обителей и имело огромный духовный и нравственный авторитет как в самой Церкви, так и в обществе в целом.

Это не плохо, но именно поэтому фокус внимания Церкви чаще всего был направлен на жизнь мучеников и преподобных, которых мы знаем множество, и редко замечал тихие подвиги других святых — врачей, многодетных пар, благотворителей, воинов, которых мы знаем относительно немного. Иначе говоря, Церковь почитает буквально единицы праведных из числа мирян, но совершенно точно таких святых среди христиан было очень много. Просто их жизнь и подвиги остались скрыты от нас до дня Страшного Суда.

Среди праведных наиболее известны такие святые, как: Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, царь Давид, Иоаким и Анна, Иов, Симеон Богоприимец, Симеон Верхотурский, Иоанн Кронштадтский, Алексий Мечев, Иоанн Русский, Пётр и Феврония Муромские, Матрона Московская, Феодор Ушаков и другие.

Праведники нечасто изнуряли себя какими-то особыми подвигами, зато всю свою жизнь старались следовать воле Божией, ради Господа помогать окружающим, часто посещать богослужения и молиться дома и следовать духу, а не букве Священного Писания. Многие праведные тайно благотворили нуждающимся и совершали чудеса.

Юродивые ради Христа (Блаженные)

Славянское слово «юродивый» переводится на современный русский язык, как «дурак, безумный». Юродивые ради Христа безумными не были — они только напускали на себя вид сумасшедших, чтобы через презрительное отношение со стороны окружающих избавиться от гордости и обязанности следовать всем установлениям общества (зачастую далёким от христианства).

Юродивые ради Христа, как правило, начинали свой подвиг с того, что раздавали нуждающимся почти всё своё имущество и начинали скитаться и жить подаянием. Эти святые много молились, открыто обличали людские пороки, предсказывали будущее, помогали нуждающимся и, иногда, исцеляли страждущих от болезней.

Всех юродивых ради Христа также именуют «блаженными» и здесь может возникнуть путаница. Есть и другие святые, которых в церковной традиции устойчиво именуют «блаженными», но которые не относятся к этому лику святых — Августин Иппонский (святитель), Иероним Стридонский (преподобный) и Матрона Московская (праведная).

Также не стоит путать православных блаженных — юродивых и католический чин «блаженных» обозначающий первую ступень канонизации, как бы «почитаемых христиан».

Предшественниками блаженных — юродивых можно считать некоторых праведников и пророков Ветхого Завета — Иова, Иезекииля, Осию и других, которые известны своими странными поступками, обличавшими общественное беззаконие.

Среди православных блаженных наиболее почитаются: Ксения Петербургская, Василий Московский, Андрей Юродивый, Прокопий Устюжский.

Резюмируя, можно сказать, что в Православной Церкви выделяют в основном двенадцать ликов святых, которые подразделяются как по виду своего посвящённого Богу подвига, так и по своему положению в обществе или церковной иерархии. При этом некоторых святых, подвиги которых особенно многогранны, иногда относят сразу к двум и более чинам святости. Вероятно, некоторым из наших читателей данная статья поможет чуточку лучше ориентироваться в жизни Церкви и понимать кого и за что они молитвенно почитают, что будет весьма отрадно для автора.

Андрей Сегеда

Вконтакте

Культ святых появился в христианстве давно. До раскола христианства огромное количество людей были признаны святыми. В 1054 года христианская церковь раскололась на Западную и Восточную. И хотя между ними нет почти никаких богословских противоречий, процесс причисления человека к лику святых у католиков и православных отличается довольно сильно. Сравниваем процедуры канонизации в двух главных ветвях христианства.

Какой человек может стать святым и сколько их всего

В начале христианства еще не было никаких выработанных процедур. Согласно французскому историку, автору книги «Повседневная жизнь первых христиан», Адальберу-Гюставу Аману, на заре христианства святыми считали тех, кто принял за Христа мученическую смерть, или тех, чей религиозный подвиг не вызывал сомнений. Решение о причислении человека к лику местночтимых святых принимала община христиан вместе со своим епископом.

Кроме мучеников и великих подвижников, святыми считались апостолы, Богоматерь и равноапостольные святые, которые, подобно апостолам, распространяли христианство. Также особым уважением обладали святые-бессеребренники, которые совершали подвиг бедности. Почитание святых христианских авторитетов появляется позднее, когда христианство прочно укрепляется в Риме.

Специалист в области церковно-славянского языка и религиозной коммуникации, профессор Ирина Владимировна Бугаева считает, что православный календарь и четьи-минеи (богословские тексты с житиями святых) разделяют святых, чтимых в Русской православной церковью, на:

- апостолов,

- бессеребренников,

- блаженных,

- великомучеников,

- исповедников,

- мучеников,

- праведных,

- преподобномучеников,

- преподобных,

- пророков,

- равноапостольных,

- священномучеников,

- столпников,

- страстотерпцев,

- чудотворцев,

- юродивых.

Даже мученики разделяются на типы: великомученики - это те, кто за веру перенес особо сильные мучения, священномученики - мученики из духовенства, а преподобномученики - из числа монахов.

Католическая типология, восходящая к Лоретанской литании - молитве Богоматери, которая состоит из воззваний к разным небесным иерархиям, куда более простая и менее четкая: девы, апостолы, мученики, исповедники, пророки, патриархи.

Читайте также: В Саудовской Аравии из-за наводнения погибли 12 человек

Сосчитать количество святых в каждой церкви сложно. Сегодня в календарных списках РПЦ содержится 5008 общеправославных святых. Однако эта цифра не учитывает великого множества местночтимых святых. В Римской церкви, по разным оценкам, от 9900 (в римском Мартирологе) до 20 000 (в Bibliotheca Sanctorum) святых. Но сюда не входят случаи коллективной святости, например, 800 мучеников Отранто, память которых празднуется в один день.

Да, в католической церкви святых больше, но это легко объясняется тем, что и католический мир в несколько раз больше православного, так что сами по себе цифры ни о чем не говорят.

Процесс канонизации в католичестве

Четкая процедура в Римской церкви сложилась к XVI веку. Сегодня все решения по наделению человека статусами святости принимает Папа и кардиналы.

Римская церковь отдельно от лика святых выделяет лик блаженных. Для того, чтобы стать святым, необходимо сначала стать блаженным. Процесс причисления к блаженным называется беатрификацией. В XVII веке католическая церковь постановила необходимый набор критериев, при наличии которых можно начинать беатрификацию.

Важную роль играет праведность и четкая катоилческая позиция у кандидата. Но главное - факт совершения чуда, произошедшего после молитв к этому человеку. Начинает процесс поместная епархия, которая посылает в Ватикан прошение. Престол изучает обстоятельства жизни кандидата, проверяет достоверность чуда. Потом проводится подобие судебного процесса, на котором есть сторонники и противники беатрификации - именно последние, порой вынужденные говорить против святого человека, сначала назывались «адвокатами дьявола». Если Папа и кардиналы - судьи на этом процессе, признают блаженство кандидата, его беатрифицируют.

Процесс канонизации блаженного аналогичен биатрификации, но здесь выдвигаются более строгие требования. Святой должен проявлять три георических добродетели - веру, надежду и любовь, и четыре основных - благоразумие, справедливость, мужество и умеренность. Причем он должен проявлять их не однократно, а на протяжении всей жизни. Также для канонизации нужно не одно, а по крайней мере четыре доказанных чуда.

2 мая

- день памяти святой Матроны Московской

. Матрона Никонова почила 2 мая 1952 года

. Эта святая еще совсем недавно жила среди людей, совершая исцеления и многочисленные чудеса. Спустя всего 47 лет после кончины 2 мая 1999 года

святая Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии (общецерковная канонизация состоялась в октябре 2004 года

).

Сегодня нам хочется рассказать о том, как церковь прославляет человека в лике святых.

Канонизация (греч. «узаконивать», «брать за правило» ) - это признание Церковью какого-либо своего члена святым с соответствующим его почитанием. Однако это не значит, что святыми являются только те люди, которые были канонизированы, ведь жило множество святых, которые почили в безвестности.

Причисление к лику святых (канонизация) обычно происходит после смерти человека, эта процедура очень долгая и кропотливая. Для этого специальная комиссия рассматривает жизнеописание праведника и решает, достоин ли он канонизации.

В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых

.

Чин канонизации блаженной старицы Матроны

Комиссией изучаются житие, подвиги, труды канонизируемого, воспоминания современников о нем, факты, подтверждающие чудотворения, если таковые были, изучаются также мощи праведника.

Так по каким признакам причисляют к лику святых?

Во все времена основным условием прославления было проявление подлинной освященности, святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе “К вопросу о порядке канонизации местночтимых святых в Русской Православной Церкви на епархиальном уровне” на Поместном Соборе от 1 октября 1993 года излагал следующие признаки святости православных подвижников:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть, или истязание за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков - мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые и др.).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь.

7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях:

а) православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни.

Определенное значение в вопросе канонизации имеют мощи (однако это не является обязательным условием). По учению Православной Церкви мощами святых являются как полностью сохранившиеся (нетленные мощи), так и отдельные частицы от тел прославленных Богом праведников. Само наименование их мощами на церковнославянском языке обозначает “мощь”, “силу” , то есть какие-то чудесные, сверхъестественные их проявления, которые стали свидетельством их причастности к Божественной благодати.

Также свидетельством святости является , которое иногда чудесным образом образуется на мощах святых.

При прославлении в лике святых для нас важно, что с точки зрения Церкви, не канонизация делает человека святым, а его подвиг. Канонизацией признаются заслуги подвижника, а также уверенность в его спасении, ведь, прославляя праведника, Церковь перестает молиться о нем и начинает молиться ему.

Святых мы называем святыми не за полное отсутствие грехов, а за адекватное отношение к ним, за стремление очиститься от пороков и посвятить свою жизнь Богу. В этом смысле святые являются примером для христиан.

На первый взгляд кажется, что именно благодаря народу, тот или иной человек причисляется к лику святых, ведь первой ступенью к канонизации является почитание праведника еще при жизни, а потом и после его кончины. На самом деле это не совсем так. Святость человека определяется не людьми, а как бы самим Господом. Бог посылает людям зримые сигналы святости этого человека (например, исцеление больного на могиле святого или прозорливость святого при жизни).

Очередь к иконе Святой Матроны Московской в Покровском монастыре

Чаще всего, после положительного решения Синодальной комиссии о причислении к лику святых и благословения Святейшего Патриарха , святой сначала становится местночтимым (в монастырях и епархиях), а по мере почитания и общецерковным святым. Далее назначается день празднования нового святого, составляется служба, пишется икона, а также житие.

Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в церковный календарь (имена прославленных местночтимых святых не вносятся в общецерковный календарь, и служба им не печатается в общецерковных богослужебных книгах, а публикуется отдельным изданием на местах).

И православной Церквах - процесс причисления кого-либо к лику святых . Причисление к лику святых означает, что Церковь свидетельствует о близости этих людей к Богу и молится им, как своим покровителям.

Православие

В практике православных Церквей органом, полномочным канонизировать то или иное лицо в лике святых, является обычно высший законодательный орган данной поместной Церкви, то есть Поместный Собор или Синод .

Католицизм

Основная статья: Католические святые

По правилам католической церкви, процесс причисления к лику святых обычно начинается не ранее, чем через пять лет после смерти человека. Наряду с канонизацией различают также беатификацию - причисление к лику блаженных. Разграничение между беатификацией и канонизацией было введено в 1642 году папой римским Урбаном VIII .

Литературоведение

- приведение вариантов раннего текста к единому стандарту

- компиляция единого авторитетного текста из разрозненных источников (напр. в статьях канон , библеистика , китайские классические тексты)

Литература

- Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI-XVI вв.) / Отв. ред. член-корр. АН СССР В. Л. Янин . - М .: Изд-во МГУ, 1986. - 208 с. - 13 400 экз. (в пер.)

Ссылки

- Протоиерей Владислав Цыпин. Церковное право. Глава 48: Канонизация и почитание святых.

- Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий О Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых

- Святые и блаженные католической церкви. Крупнейший русскоязычный каталог святых

- Список католических святых, блаженных и досточтимых (англ.)

Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы :Смотреть что такое "Канонизация" в других словарях:

- (ново лат. canonisatio, от греч. kanon канон). В римско католической церкви: сопричислете к лику святых. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КАНОНИЗАЦИЯ новолатинск. canonisatio, от греч. kanon, канон.… … Словарь иностранных слов русского языка

канонизация - и, ж. canonisation f. , нем. Kanonisation, пол. kanonizacyja <лат. canonisatio <гр. беру что л. за правило. 1. Причисление кого л. к лику святых. СИС 1985. В прошлую Субботу публиковал Папа декрет о канонизации Святой Маргариты Кортонской … Исторический словарь галлицизмов русского языка

Узаконение, создание, причисление Словарь русских синонимов. канонизация сущ., кол во синонимов: 4 беатификация (1) … Словарь синонимов

- (от греческого kanonizo), в католической и православной церквах акт причисления какого либо лица к числу святых … Современная энциклопедия

- (от греч. kanonizo узаконяю) 1) в католической и православной церквах акт причисления того или иного лица к числу святых.2) (Перен.) превращение в незыблемое, обязательное правило, норму, канон; узаконение … Большой Энциклопедический словарь

КАНОНИЗАЦИЯ, канонизации, мн. нет, жен. (книжн.). Действие по гл. канонизировать и канонизовать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

КАНОНИЗОВАТЬ, зую, зуешь; ованный и КАНОНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; анный; сов. и несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

- (canonisatio, от греч. Глагола kanonizein узаконить) узаконение, через особое, каждый раз, постановление высшей церковнойвласти, чествования церковью умершего подвижника веры и благочестия, каксвятого. Все христианские церкви (кроме протестантов) … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

- (от греч. fcanonizo узакоияю) англ. canonization; нем. Kanonisierung. 1. В христианской церкви причисление к. л. к лику святых. 2. Причисление к. л. к числу полубожественных существ героев. 3. Узаконение, превращение к. л. правила в обязательное … Энциклопедия социологии

Причисление того или иного лица к лику святых в православной и католической церквах. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 … Энциклопедия культурологии

- (от греч. kanonizo узакониваю) 1) в католической и православной церквах акт причисления того или иного лица к числу святых; 2) (перен.) превращение в незыблемое, обязательное правило, норму, канон; узаконение. Политическая наука: Словарь… … Политология. Словарь.

Один из любимых упреков протестантов в адрес традиционных ветвей христианства – православия и католицизма – э то т.н. «идолопоклонство». Причем к разряду такового причисляется не только молитва перед иконами, но и почитание святых. Абсурдность такого подхода ясна любому, кто знаком с христианской верой не понаслышке: святые для христиан – не боги, которым поклоняются, а люди, которых просят помолиться за нас, грешных. Просят об этом именно их потому, что эти люди приблизили себя к Богу, совершив подвиги во имя Его. Подвиги, за которые людей причисляют к лику святых, так же многообразны, как человеческая жизнь.

Особое место среди святых занимает Богоматерь – человеческая женщина, принявшая в своем чреве Всемогущего и Вечного Бога, сотворившего Вселенную… поистине страшно представить себе такое сопоставление, дело усугублялось тем, что ей заранее было известно, какая Судьба ждет ее Сына. Этот подвиг поистине уникален, повторить его невозможно в принципе, так что св. Дева Мария – единственная в своем роде. По этой причине ее именем никогда не нарекают при крещении (так же, как именем Иисуса Христа) – женщинам, носящим это имя, покровительствуют другие святые Марии, благо, таковых немало.

Хронологически первыми святыми стали апостолы, главной заслугой которых была проповедь Евангелия. Тех людей, которые не принадлежали к числу апостолов (непосредственных учеников Спасителя), но так же, как они, распространяли христианское вероучение, называют равноапостальными – таковыми являются, например, св. Владимир, крестивший Русь, или св. Нина – просветительница Грузии.

Христианская вера поначалу была встречена «в штыки», и такая ситуация потребовала от многих христиан подлинного героизма: сохранять верность Истинному Богу приходилось под пытками, под угрозой смертной казни. Многие из тех, кто погиб при этом, канонизированы как мученики. Тех, чьи страдания были особенно ужасны, называют великомучениками, носивших сан священника – священномучениками, а монахов – преподобномучениками.

Казалось, что эпоха мученика осталась позади с наступлением Средневековья, но увы – гонения на христианскую веру воскресли в позднейшие времена. После падения Византии, когда Балканы оказались под властью Османской империи, многие греки и представители других православных народов, населявших эту территорию, пострадали за веру – их называют греческими новомучениками. Были новомученики и в нашей стране – те, кто погиб за веру в годы сталинских репрессий.

Некоторым пострадавшим за веру людям повезло остаться в живых, таких святых называют исповедниками.

Близко к мученикам стоят страстотерпцы – это тоже праведные люди, принявшие мученическую смерть, но убиты они были не за веру, а по каким-то другим мотивам (например, по политическим). Подвиг же их заключается в смиренном принятии своей участи, в отсутствии ненависти к врагам. К числу таковых принадлежат, например, первые русские святые – Борис и Глеб, в таком же качестве канонизировали семью последнего русского императора.

К счастью, не всегда подвижничество во имя Бога предполагало физическое страдание и смерть. Это может быть отказ от земных благ, удаление от грешного мира со всеми его соблазнами – такой подвиг совершают монахи. Святых, прославившихся в таком качестве, называют преподобными. Праведностью и активной пастырской деятельностью прославились и многие архиереи (епископы) – они канонизированы как святители (например, св. Николай Угодник или св.Лука (Войно-Ясенецкий), чьи мощи находятся в Крыму).

Впрочем, чтобы стать святым, вовсе не обязательно удаляться от мира – можно жить, как обычный человек, иметь семью, тем не менее, оставаться праведником. Людей, канонизированных за праведную жизнь в миру, так и называют – праведные. К этой же категории относятся Праотцы и Парматери – Ветхозаветные патриархи. И если уж мы заговорили о ветхозаветных святых, нельзя не упомянуть еще одну категорию – пророков. Церковь чтит восемнадцать ветхозаветных пророков, но есть и один новозаветный – Иоанн Креститель.

Христианскую веру обычно противопоставляют мирским достижениям, тем более – мирской власти. Между тем, история наглядно показывает, что быть оставаться человеком и даже быть святым можно даже на престоле. Более того – при этом многое можно сделать для укрепления веры и для церкви, не говоря уже о защите христианских народов от внешних врагов. Святых, канонизированных за такие заслуги называют благоверными: Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской.

Одной из главных добродетелей в христианстве считается бескорыстие – и люди, особо прославившиеся этим качеством, канонизированы как бессеребренники. Пример таких святых – Косьма и Дамиан, целители, которые никогда не брали со своих пациентов денег за лечение.

С отказом от мирских благ связана и другая категория святых – юродивые. Но эти люди помимо аскезы еще и надевали личину безумия – в сущности, этот образ в различных его трансформациях всегда был любим писателями, а потом и кинематографистами: «безумный мир», в котором нормальный, нравственный человек выглядит сумасшедшим. Юродство высвечивало абсурдность грешного мира – и в определенной степени соотносилось с деятельностью самого Спасителя, ведь Его проповедь тоже казалась безумной многим современникам. Самый известный из русских юродивых – это, конечно, Василий Блаженный, который не боялся говорить правду самому Ивану Грозному – и царь его слушал. Как синоним слова «юродивый» употребляется наименование «блаженный», но оно имеет и другое значение – так называют двух выдающихся богословов, св. Августина и св. Иеронима Стридонского, чьи заслуги ничего общего с юродством не имеют.

Некоторых святых называют чудотворцами, но это не какая-то особая категория святых – среди них есть и преподобные (св. Ефросин Псковский), и святители (св.Николай Угодник). Эти люди особенно прославились даром чудотворения, в том числе и после смерти – в ответ на молитвы.

Говоря о святых, нельзя не упомянуть об одном распространенном заблуждении. Некоторые люди считают, что святые, канонизированные Церковью, были абсолютно безгрешными людьми. Это не так: безгрешен только Бог, святые же были прежде всего людьми со своими достоинствами и недостатками, так что не всякому поступку того или иного святого можно подражать: рассказывают, например, что св. Николай Угодник во время богословского диспута однажды ударил своего собеседника – еретика Ария. Скорее всего, это из области легенд, но даже если это действительно было – это не означает, что данный поступок надо воспринимать как руководство к действию. Николай II и его супруга Александра Федоровна, ныне тоже чтимые как святые, принимали участие в спиритических сеансах, а император еще и курил – тоже явно не то, чему следует подражать… Святых мы называем святыми не за полное отсутствие грехов, а за адекватное отношение к ним (не случайно в текстах молитв, составленных святыми, так часто повторяются слова «я блудный», «я окаянный», «я грешный»), за стремление очиститься от грехов и посвятить свою жизнь Богу. В этом смысле святые являются «путеводными звездами» для христиан.